微波成像是一種不可或缺的遙感技術,它在農林監測、海洋監測、測繪制圖、軍事偵察等領域有著廣泛的應用。合成孔徑雷達(Synthetic Aperture Radar, SAR)是微波成像的一種重要形式,已成為遙感應用不可或缺的手段。現有基于奈奎斯特采樣定理和經典數字信號處理理論的微波成像系統存在雷達規模龐大甚至無法實現、海量數據存儲/傳輸難以實現、成像處理方法復雜且效率受限以及信息冗余但特征提取困難等瓶頸問題,迫切需要開展微波成像基礎性和前沿性研究。

稀疏微波成像是指將稀疏信號處理理論引入微波成像,且兩者有機結合形成微波成像新理論、新體制和新方法,即通過尋找被觀測對象的稀疏表征域,在空間、時間、頻譜或極化域稀疏采樣獲取被觀測對象的稀疏微波信號,經信號處理和信息提取,獲取被觀測對象的空間位置、散射特征和運動特性等幾何與物理特征。

發展歷史:

1950年,稀疏信號處理2006年,Donoho等人提出壓縮感知理論

2009年,壓縮感知理論被引進到成像雷達中

2009年,國家973項目“稀疏微波成像的理論、體制和方法”開始,稀疏微波成像的概念被系統提出

如何將稀疏信號處理應用于SAR經歷了長期的探索過程。由于在觀測場景的稀疏表征、大場景海量數據重構的計算復雜性、系統與重構性能評估等方面存在挑戰,在初始研究階段,將稀疏信號處理應用于SAR系統及其成像在國際上存在一定爭議。

近年來,國內外有一批研究機構和科學家開展了將稀疏信號處理理論引入雷達成像的研究。2007年,美國Rice大學的R. Baraniuk等人首次提出了可將壓縮感知理論引入雷達成像中。英國愛丁堡大學、美國馬里蘭大學、德國弗勞恩霍夫學會高頻物理與雷達研究所(Fraunhofer FHR)、德國宇航局(DLR)等機構也都開展了有關稀疏信號處理理論在SAR成像、目標檢測以及三維成像等SAR應用中的研究。

國內中國科學院電子學研究所、清華大學、西安電子科技大學等單位也較早開展了相關的研究工作。2010年,中國科學院電子學研究所在國家重點基礎研究計劃(973計劃)的支持下,聯合國內優勢單位組織開展“稀疏微波成像的理論、體制和方法研究”項目。吳一戎院士帶領團隊系統深入地開展了稀疏微波成像研究。該團隊在稀疏微波成像體制、稀疏微波成像非模糊重建方法、基于三維相變圖的稀疏微波成像性能評估手段等方面取得了重要原創性成果,并成功開展了星載、機載、地基等原理性驗證實驗。研究結果表明,稀疏微波成像不僅具有實現更優性能指標SAR系統的潛力,而且可提升現有雷達系統的成像性能。

1、模型

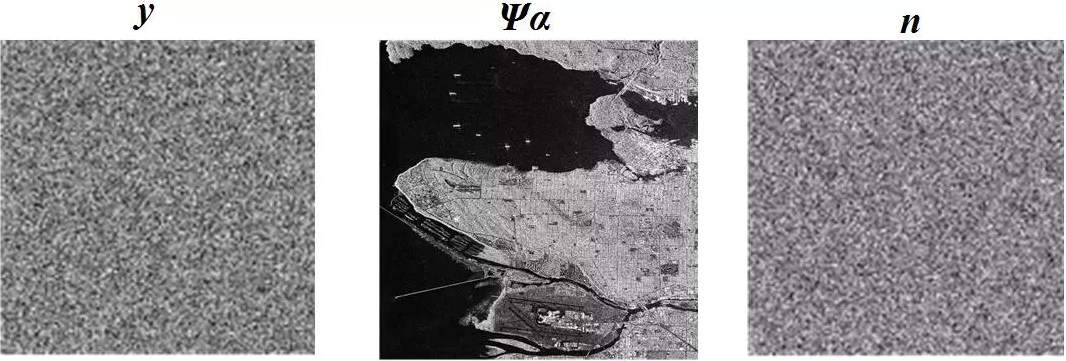

微波成像系統獲取觀測場景后向散射系數的過程可以用線性時不變系統表示。稀疏微波成像模型由回波數據向量、降采樣矩陣、觀測矩陣、稀疏變換矩陣、后向散射系數向量和觀測噪聲構成,可通過正則化方法求解。

圖1、稀疏微波成像模型

2、體制

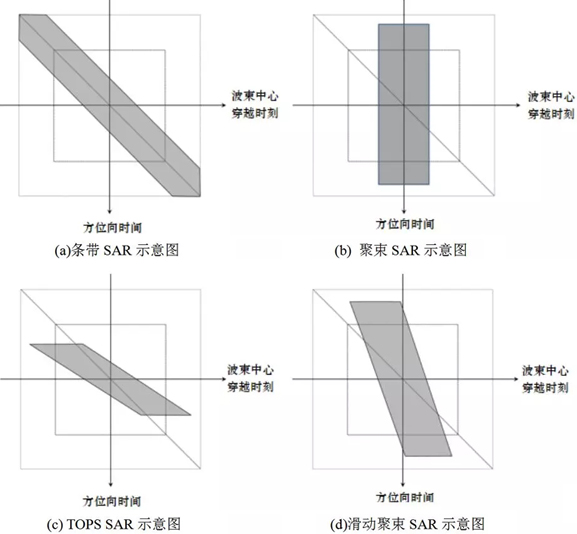

微波成像稀疏觀測約束是指根據觀測對象稀疏特性建立的稀疏微波成像模型,基于觀測對象與獲取數據之間的映射機理構建觀測矩陣。觀測矩陣的組成元素和構建形式決定了稀疏微波成像雷達系統的性能:觀測矩陣的組成元素取決于雷達波形、采樣方式和成像幾何關系;觀測矩陣的構建形式則與天線足印、天線排列方式有關。

圖2、SAR不同工作模式方位向觀測矩陣示意圖

3、重構

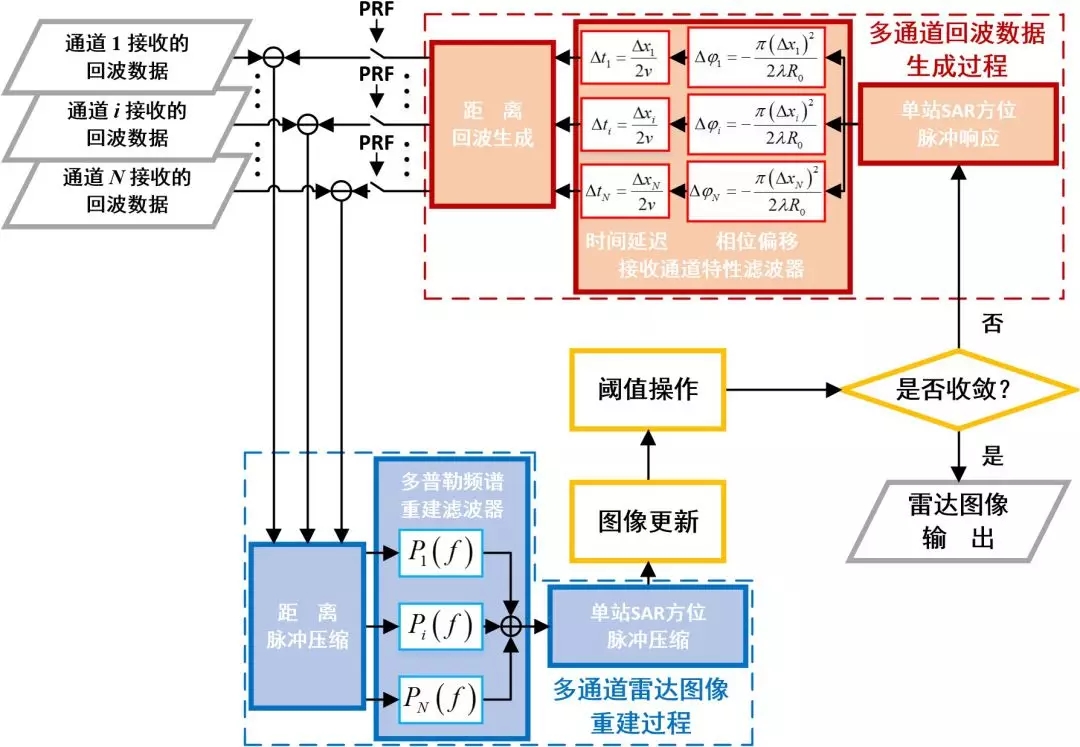

稀疏微波成像非模糊重構方法是指根據雷達系統原理,利用稀疏信號處理方法實現對觀測對象的非模糊成像。從原始數據域出發,將稀疏信號處理與SAR解耦方法結合,減少了內存需求,提高了計算效率。該方法廣泛應用于ScanSAR、TOPS SAR、滑動聚束等工作模式,以及一發多收SAR成像工作模式。該方法不但適用于滿采樣SAR數據,提高和改善成像質量,而且在滿足一定條件下,還適用于欠采樣SAR數據。

圖3、基于DPCA數據處理算子的稀疏微波成像算法流程圖

4、評估

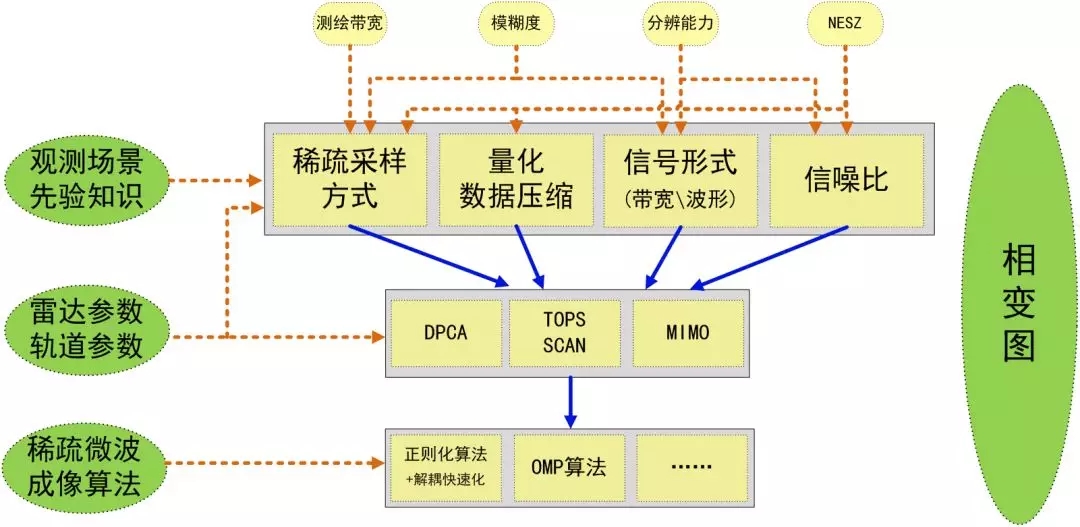

稀疏微波成像評估包括系統性能評估和圖像性能評估。在系統性能評估方面,綜合考慮稀疏度、降采樣比、信噪比因素的三維相變圖是常用的方法,它可定量反映稀疏重構條件下場景稀疏度和雷達系統之間的關系。在圖像性能評估方面,既可采用分辨能力、峰值旁瓣比等經典指標,還可采用目標背景比、檢測概率/虛警概率等指標。

圖4、三維相變圖

5、實驗

稀疏微波成像實驗是對其原理、方法和性能方面進行驗證和評估。在已有雷達數據實驗方面,利用稀疏信號處理的重構方法,驗證了提升性能的可行性。在機載原理驗證實驗方面,構建稀疏微波成像樣機,開展航空飛行實驗,驗證了數據獲取和信號處理方法的有效性。在星載原理驗證實驗方面,優化現有雷達衛星的波位選擇和信號處理,達到提升系統性能的目標,驗證了系統設計方法的合理性。

圖5、稀疏微波成像方法提升目標背景比結果

6、設計

利用稀疏微波成像原理,在場景稀疏條件下,可不改變現有雷達硬件設備,降低方位向采樣頻率,經過波位選擇實現系統指標的提升。根據稀疏微波成像中非均勻采樣重構圖像質量優于均勻采樣重構圖像的特點,放寬星載多通道雷達成像系統設計中對PRF的約束條件,實現更大的測繪帶寬。

圖6、星載稀疏微波成像設計原理框圖

7、兩本新書

吳一戎院士提出的稀疏微波成像是指將稀疏信號處理理論引入微波成像,且兩者有機結合形成微波成像新理論、新體制和新方法。它不僅具有實現更優性能指標SAR系統的潛力,而且可提升現有雷達系統的成像性能。該工作的研究成果已由科學出版社出版。科學出版社出版的《稀疏微波成像導論》和《稀疏微波成像應用》是吳一戎團隊近十年科研成果的梳理,是稀疏信號處理應用于雷達領域不可多得的系統總結。

8、展望

稀疏微波成像作為微波成像中的新概念和新體制,在遙感應用中已經取得了重要的進展。目前稀疏微波成像仍在不斷發展完善中,亟待解決在誤差理論分析、觀測矩陣優化等方面的技術難題。隨著稀疏信號處理理論和方法的逐步完善,稀疏微波成像將逐步走向實用化和工程化,將在寬幅海洋稀疏目標雷達成像、3 維SAR、逆SAR、被動雷達目標探測、運動目標檢測、探地/穿墻雷達、寬角/圓跡SAR、特征提取、數據壓縮等相關領域獲得巨大的應用。

文章來源:科學出版社、雷達學報

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號