復(fù)旦大學(xué)突破物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù) 有望加速柔性電子領(lǐng)域應(yīng)用

物聯(lián)網(wǎng)和智能物品的“最核心”技術(shù)——柔性有機薄膜晶體管(OTFT)

在過去的半個多世紀(jì)里,以集成電路為基礎(chǔ)的信息技術(shù)突飛猛進,引發(fā)了人類生產(chǎn)和生活方式的深刻變革。隨著半導(dǎo)體器件尺寸走向量子極限,傳統(tǒng)的硅集成電路技術(shù)在未來10~15年可能走到盡頭,支撐了集成電路半個多世紀(jì)發(fā)展的摩爾定律開始走向終結(jié)。

在這種新的形勢下,信息科技在后摩爾時代必須有新的基礎(chǔ)性突破和發(fā)展。與此同時,人類社會將全面進入信息網(wǎng)絡(luò)社會和知識文明時代,信息網(wǎng)絡(luò)將成為人類最重要的基礎(chǔ)設(shè)施和公共資源,成為國家、社會法人和個人重要的生存發(fā)展平臺。信息科技也將步入信息網(wǎng)絡(luò)、物理世界和人類社會三者動態(tài)交互、全面融合的物聯(lián)網(wǎng)時代。

未來可以預(yù)見,世界上任何一個物體從輪胎到牙刷、從房屋到紙巾,都可以通過物聯(lián)網(wǎng)進行信息交換。在那時,射頻識別技術(shù)、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)等將得到更加廣泛的應(yīng)用。

搭建物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)是數(shù)以億計的信息傳感設(shè)備。由于柔性電子特有的彎曲性和可延展性,使其在與物的結(jié)合中發(fā)揮出重要的作用,成為橋接“物”與“云”的關(guān)鍵技術(shù)。正因如此,基于有機半導(dǎo)體材料和納米材料等的柔性大面積電子技術(shù)在后摩爾時代得到迅猛發(fā)展。

與傳統(tǒng)電子器件相比,柔性電子技術(shù)擁有眾多優(yōu)點:(1)器件可彎曲與伸展,由此可誕生眾多新型應(yīng)用領(lǐng)域;(2)可以在柔性和大面積襯底上采用大規(guī)模印刷技術(shù)加工實現(xiàn),生產(chǎn)成本低廉;(3)加工設(shè)備簡單,前期投入成本低;(4)加工過程屬于低溫工藝,工藝簡單,不會對環(huán)境造成污染。

因此從某種意義上說,由于其與各種“物”良好的集成性和結(jié)合性,可以形成諸如智能包裝、可穿戴的健康護理產(chǎn)品等,柔性電子技術(shù)成為促成物聯(lián)網(wǎng)真正普及和大規(guī)模應(yīng)用的“最核心”技術(shù)。大面積柔性有機薄膜晶體管(OTFT)和相關(guān)集成電路開始受到科研人員的青睞。

早在上世紀(jì)80年代初,國外就有科學(xué)家開始嘗試用有機半導(dǎo)體材料替代硅材料作為導(dǎo)電溝道,構(gòu)成新型薄膜場效應(yīng)晶體管(TFT),開創(chuàng)了有機薄膜晶體管(OTFT)研究。OTFT質(zhì)輕,膜薄,具有良好的柔韌性,還可以大面積“印刷”在任意材料表面,達到大幅降低生產(chǎn)成本目的。不同于常規(guī)硅基微電子器件,OTFT具有加工工藝簡單、成本低廉和易彎曲等優(yōu)點而贏得廣泛關(guān)注。

但令人遺憾的是,當(dāng)時器件載流子遷移率極低,只有10﹣5 cm2/Vs,遠低于非晶硅材料,從而導(dǎo)致器件工作速度慢而且極易在空氣中退化。材料中的遷移率是用來表征載流子(電子或空穴)在半導(dǎo)體材料內(nèi)運動速度的快慢,遷移率越高,器件的運行速度也就越快。

在過去近30年的研究過程中,各國科學(xué)家在材料、器件、系統(tǒng)集成以及制備工藝方面取得了一定進展,但仍面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。與成熟的硅器件相比,目前OTFT的大規(guī)模應(yīng)用存在兩大障礙,一是電流驅(qū)動能力不夠、遷移率低下,二是可靠性差、壽命短。

國際前沿的領(lǐng)跑者

從2008年起,復(fù)旦大學(xué)仇志軍副教授與劉冉教授領(lǐng)導(dǎo)的科研團隊聯(lián)合瑞典烏普薩拉大學(xué)和瑞典皇家理工學(xué)院開始針對有機薄膜晶體管(OTFT)展開一系列的研究。近年來,該團隊在有機半導(dǎo)體材料和器件研究方面取得驕人成果,并很快走到國際前沿,研究成果陸續(xù)刊登在Advanced Materials 、IEEE Electron Device Letters 、IEEE Transactions on Electron Devices 等國際知名學(xué)術(shù)期刊上,受到廣泛關(guān)注。

研究團隊首先希望在器件運行速度上有所突破,達到可實用要求,并探索有機薄膜晶體管(OTFT)電學(xué)性能穩(wěn)定性的本質(zhì)機理。在實驗過程中,他們發(fā)現(xiàn)如果對這些有機材料進行某種程度的修飾,比如,采用碳納米管摻雜的有機半導(dǎo)體材料,就可顯著改善OTFT的電學(xué)性能。經(jīng)過五年多的不斷嘗試、試驗,該科研團隊已成功將有機薄膜遷移率從10﹣4 cm2/Vs提高到10 cm2/Vs左右,增加了四個數(shù)量級,接近多晶硅的水平,達到了可實用的量級。

但是還有一個根本性問題始終困擾著該研究團隊——如何提高OTFT的性能穩(wěn)定性。在解決該問題之前必須先了解“影響有機薄膜晶體管穩(wěn)定性的內(nèi)在機理究竟是什么”?研究團隊決定打破砂鍋問到底。

機理性突破:“水氧電化學(xué)反應(yīng)”引發(fā)的“海綿效應(yīng)”

國際上對有機薄膜晶體管(OTFT)性能非穩(wěn)定性來源存在多種解釋,然而尚未達成統(tǒng)一認識。一般認為,外界環(huán)境如水、氧以及光照和溫度等都對OTFT的穩(wěn)定性有著重要影響,導(dǎo)致器件性能發(fā)生變化。

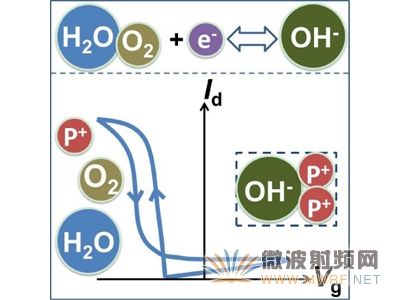

2013年,科研團隊在原有的工作基礎(chǔ)上,通過進一步研究、論證,最終找到導(dǎo)致OTFT性能發(fā)生變化的內(nèi)在機理,提出水氧電化學(xué)反應(yīng)與有機薄膜載流子相互作用模型(見圖1)。

圖1:空氣中的水氧分子與載流子相互作用示意圖

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號