太赫茲至遠紅外譜段(頻率約0.3~15THz,波長1毫米~20微米)是觀測宇宙的獨特波段,如孕育恒星的冷暗氣體及塵埃輻射,示蹤星際物質循環過程的豐富分子轉動譜線及原子精細結構譜線。但是,受大氣中水汽吸收的影響,地球上絕大部分區域在這一電磁譜段均不透明。南極冰穹A(Dome A)具有高海拔(4093米)和極低溫(可低達零下80度)的特點,水汽沉降量僅為國際著名天文臺址——夏威夷Mauna Kea的十分之一,是國家重大科技基礎設施建設“十二五”重點規劃項目之一“中國南極天文臺”的候選臺址。

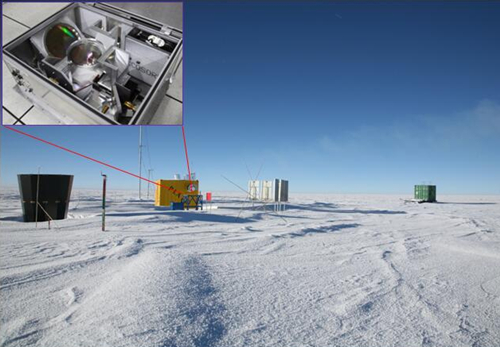

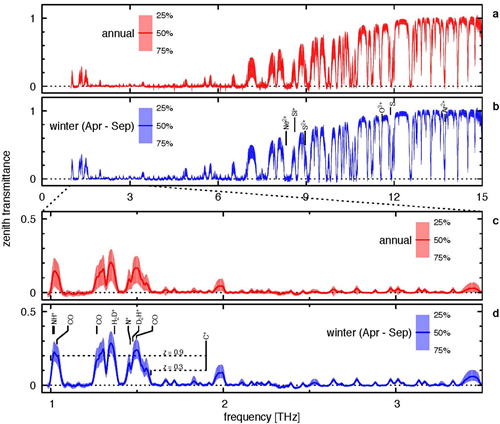

中國科學院紫金山天文臺研究員史生才團隊與美國哈佛-史密松天體物理中心等合作研制了國際上首例以無人值守工作模式運行的超寬帶(0.75~15THz)太赫茲傅里葉光譜儀(見圖1),于2010年1月由第26次中國南極內陸科考隊成功安裝于冰穹A,并投入長達19個月的連續運行。該設備首次獲得了南極冰穹A天文臺址太赫茲至遠紅外譜段的大氣透過率長周期實測數據(見圖2),揭示了地面其它臺址難以觀測的太赫茲及遠紅外新窗口。此外,還獲得了極低溫環境下大氣的水汽吸收純轉動譜全新測量結果,給出了新的大氣輻射模型約束條件,對于建立更精確的大氣輻射模型、進而研究全球氣候變化有非常重要的意義。該項研究表明:南極冰穹A為開展天文學與大氣科學研究提供了新的機遇。

相關研究成果發表于12月13日上線的《自然-天文學》(Nature Astronomy)創刊號。該論文的作者包括紫金山天文臺研究員史生才(第一和通訊作者)、姚騎均、林鎮輝、段文英、李欣幸(現任職蘇州納米所)、楊戟,美國哈佛-史密松天體物理中心博士Scott Paine和張其洲,日本國立天文臺博士松尾宏,澳大利亞新南威爾士大學教授M.C.B. Ashley,天津師范大學/國家天文臺研究員商朝暉,以及國家天文臺南京天文光學技術研究所研究員胡中文。該項工作得到了第26次和27次中國南極科考隊、澳大利亞新南威爾士大學等合作的PLATO實驗平臺團隊、中科院南極天文中心的大力支持,項目得到中科院天文臺站設備更新及重大儀器設備運行專項經費支持。

圖1、(背景)南極冰穹A站址現場照片,(左上插圖)安裝在PLATO設備平臺的超寬帶傅里葉光譜儀主體的內部照片。

圖2、超寬帶傅里葉光譜儀實測的大氣透過率年度(a、c為a的局部放大)與冬季(b、d為b的局部放大,并標出了重要的分子及原子譜線對應位置)統計結果,該圖的橫坐標為頻率,縱坐標為透過率(1即100%通過)。

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號