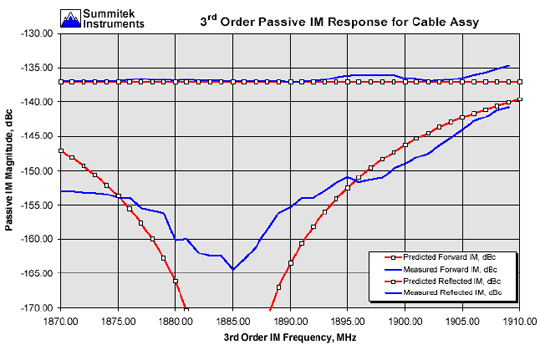

圖3:集成電纜無源互調失真的測量結果與預計曲線

如圖3所示,盡管預計數據中的反射互調響應0點的深度值遠遠大于實際測得的數據,但是總的通過和反射響應趨勢是符合模型的預計曲線趨勢。這非常可能是由于模型中的簡單假設和電纜實際性能之間的差別造成的。

1)假設在模型中的互調源是等幅的。但是實際上,電纜兩端的互調響應可能并不是等幅的。這就導致了模型的互調0點值好于測量所得數據。

2)在這個簡單的模型中,假設電纜是無損耗的,那么,當互調從電纜的一端傳輸到另一端時,將仍然維持原始的振幅。但是實際測量中,互調從電纜的一端傳輸到另一端時,必將產生損耗,這就會造成電纜中兩個互調響應的不一致,從而產生一個深度較淺的0點值。

3)假設測試設備所產生的互調響應與電纜接頭的互調響應是協同定位的。在實際測量中,由于在測試設備的端口1和端口2上使用了接頭保護器(插孔適配器),使得測試設備和電纜接頭之間產生3cm的距離,進而大約在測得的0值深度處產生額外的互調響應。

六、結論

在簡化的無源互調模型中,電纜的反射互調和通過互調被準確的預計。而且模型預計和實際測量所得的結果之間的差異也可以很容易解釋。

負責系統的整體實現和器件的互調性能的工程師可以通過這些結果的應用,來幫助理解現場或實驗室環境中的無源互調測量。基于以上結果的結論包括:

如果電纜是低損耗的,且電纜每一端產生的互調被認為是基本相似的,那么一般來說,測得的通過互調響應比電纜任一端的響應大6dB,而且通常與頻率無關。該響應表現為電纜反射或通過互調測量中的最大(或接近最大)的互調響應。

如果測量低損耗電纜的反射無源互調,那么測得的互調值會隨著互調頻率的改變而改變。因此,測量單一頻率的反射互調可能不能真正說明整個系統產生的無源互調失真的影響。

合理選擇電纜的長度可以導致互調源之間的相消干擾,從而產生一個低的系統互調響應。這個特性可以用來選定發射機架與基站調諧箱面板間跳線的長度,實現頻組分配。

當長電纜的一端產生的大互調響應與電纜另一端的小互調響應合成時,很可能會產生一個與頻率高度相關的反射互調響應。這種情況可能是因為基站中有一個由于有缺陷或設計不合理的天線返回的大互調信號造成的。

當同軸電纜的溫度改變(比如,電纜的損耗發熱或者陽光的照射)時,電纜的電長度將會發生變化。這種變化會造成電纜長度的增加,以及速率因子的減小。當電纜的長度變化時,使得多個互調源間的相位改變,從而造成基站雙工機接收端產生的互調值發生變化。那么,互調值隨溫度函數增加或減小,將會導致基站容量的變化。

雖然,本文以射頻集成電纜為例來說明互調的測量,但該結論可以延伸并同樣適用于任何兩端口器件。根據器件本身傳輸函數的定義,與雙工器、濾波器或天線相關的互調特性也可以被確定了。

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號